- 連絡先ヘルプ |

-

電話番号 |

(+34)91 542 72 51.

営業時間は午前10時から午後1時30分までと午後5時から午後8時まで、土曜日は午前10時から午後1時30分までです。

午後2時までです。 2022年は、1月1日、6日、4月14日、15日、16日、5月2日、16日、7月25

日、8月16日、10月12日、11月1日、9日、6日、8日、12月26日の休日は休業となります。

私たちはCalleCampomanesnº4、マドリード28013スペインにいます

(オペラメトロ)受付・お問い合わせメールアドレス:japan@flamencoexport.com

- ヘルプ |

- 価格表 |

- ご注文商品の手配・準備状況 |

- 卸売業・小売業のみなさま

- 🚚 📦 世界中に配送 ✈️ 🌍

- 🚚 📦 世界中に配送 ✈️ 🌍

- 人気商品

- アバニコ (扇子)

- カスタネット

- カンペロ・スーツ

- フラメンコシューズ

- フラメンコスカート

- フラメンコピアス

- フラメンコ・ダンスドレス

- フラメンコ・ドレス

- ペイネタ & ペイネシ-ジョ

- マニラショール 肩掛け(大きめ)

- 帽子

- 花(コサージュ)

- フラメンコ全般

- カスタマイズ商品

- カホン(箱型打楽器) & カ-ニャロシエラ(打楽器)

- カンペロブ-ツ

- ギター

- ジュエリー

- ステッカー

- ステッキ(バストン)

- スパニッシュハット

- スペインお土産/ギフト

- スペインのエプロン

- スペイン国旗 各種商品

- セール商品

- チャプス

- ネックレス

- フラメンコダンス トップス&ボディー

- フラメンコブラウス

- フラメンコマスク

- フラメンコワイシャツ

- フラメンコ人形

- フラメンコ写真集

- ブレスレット

- ブローチ

- ブーツ/ショートブーツ

- ベルト&サスベンダー

- ホアキン・コルテス

- ホタ・ダンスシューズ

- ポスター

- マニラショール 肩掛け(大きめ)

- マンティージャ(スパニッシュベール)

- マンティ-ジャ 肩掛け (小さめ)

- ロシエロ、闘牛、スペイン国旗バッグ

- 乗馬用ズボン&裾飾り

- 子供用フラメンコドレス

- 衣装やアクセサリー

- 闘牛士制服

- Tシャツ

- ブライダル 各種商品

- スパニッシュ・ブライダルミュージックCD

- ブライダル アバニコ (扇子)

- ブライダル ジュエリー

- ブライダル ベール

- ブライダル ベールブローチ

- ブライダル ペイネタ(サイズ 大、小)

- ブライダルコサ-ジュ(花)

- 髪留めシニョン

- イベント用帽子

- おしゃれピアス

- イベント用カチュ-シャ

- イベント用カンカン帽

- イベント用シルクハット

- イベント用ピクチャーハット

- イベント用花冠

- イベント用髪飾り

- パーティ クラッチバッグ

- お土産

- Flamenco-Spain.com

- フラメンコ教材

- DVD VHS教材

- 『Solo Compas』ソロ・コンパス シリーズ DVD CD

- アドリアン・ガイラのフラメンコへの一歩一歩

- オスカル・エレーロ

- ビギナーコース

- マヌエル・サラド:フラメンコダンス, ギター、タップ

- メトロノーム

- 教材CD

- 書籍

- 楽譜(スコア)

- フラメンコミュージック&ビデオ

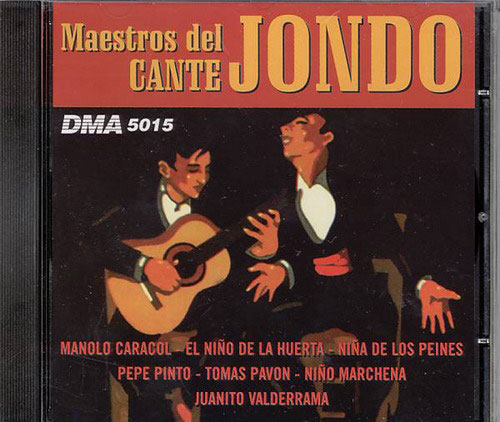

- CD. フラメンコミュージック

- DVD

- VHS

-

Whatsapp

Whatsapp

- 本店の場所:

- Calle Campomanes, 4, 28013, Madrid

- 地図を見る

- Eメールアドレス:

- japan@flamencoexport.com

- 電話番号:

(+34)91 542 72 51.

営業時間は午前10時から午後1時30分までと午後5時から午後8時まで、土曜日は午前10時から午後1時30分までです。

午後2時までです。 2022年は、1月1日、6日、4月14日、15日、16日、5月2日、16日、7月25

日、8月16日、10月12日、11月1日、9日、6日、8日、12月26日の休日は休業となります。

私たちはCalleCampomanesnº4、マドリード28013スペインにいます

(オペラメトロ)受付・お問い合わせメールアドレス:japan@flamencoexport.com

🚚 📦 世界中に配送 ✈️ 🌍

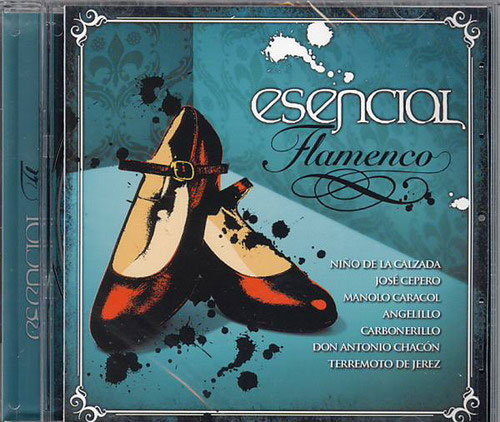

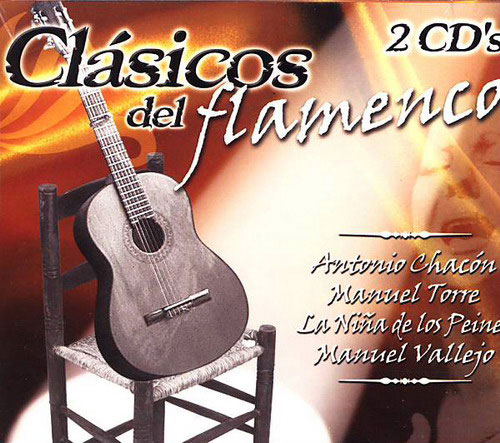

Antonio Chacon

Antonio Chacon

Una de las figuras fundamentales del cante de todos los tiempos. Sobresalió en todos los cantes, pero sobre todo en las malagueñas, granaínas y cantes de Levante, donde fue realmente insuperable.

Antonio Chacón García nació en Jerez de la Frontera el 16 de mayo de 1869 y murió en su domicilio de la calle Toledo de Madrid el 21 de enero de 1929. Vio la luz primera en el número 60 de la calle Sol, sita en el flamenquísimo barrio de San Miguel. Desde muy niño ayudó a su padre en el negocio familiar, una zapatería en la que conoció al guitarrista Javier Molina y a un hermano de éste bailaor. Y de la relación con ellos se forjó un cantaor sin parangón a lo largo de la historia del arte jondo. Corría el año 1884 cuando decidió hacer mundo junto a los dos hermanos Molina, recorriendo todos los escondrijos de la Andalucía flamenca. Aunque durante toda su vida Chacón insistió en que nunca había sido tan feliz como en estos primeros años de su carrera artística, pronto comenzó a ganar fama como cantaor, lo que provocó que Silverio Franconetti lo contratara para su Café Cantante de la sevillana calle Rosario. Según Fernando el de Triana, don Antonio fue el primero en ganar veinte pesetas con Silverio. En aquella época se gestó la famosa disputa entre el jerezano y el cantaor gaditano José Lema Ullet, Fosforito Viejo, quien le hacía la competencia diariamente en el cercano Café del Burrero. La rivalidad llegó a ser tan grande que los empresarios de los dos locales tuvieron que ponerse de acuerdo para programar el cante a diferentes horas, al objeto de que los aficionados pudieran acudir a ambas actuaciones. En cuanto a sus aportaciones al cante dejó para la historia una particular versión de los caracoles durante su estancia en Madrid que dura hasta nuestros tiempos. No en vano, cambió la antigua letra de "Cómo reluce, Santa Cruz de Mudela..." por "Cómo reluce, la gran calle de Alcalá...". Destacó siempre en los llamados estilos libres, sobre los que dejó huella de forma trascendental, como se demuestra en el repertorio malagueñero de los cantaores actuales, todos seguidores del legado chaconiano. Conoció a Curro Durse y a Enrique el Mellizo, lo que da detalles de las magníficas fuentes en las que bebió para ejecutar sus creaciones. Fue también creador por granaínas y cantes de levante, gestando una cartagenera de cualidades musicales sobresalientes. Formó parte del jurado del célebre concurso de Granada en 1922 y del de la Copa Pavón de 1926, siendo el principal adalid de la entrega de la II Llave de Oro del Cante a Manuel Vallejo después de que aquel certamen se lo adjudicara el sevillano Manuel Centeno.

Su legado discográfico se resume a cuatro obras, grabadas en 1909, 1913, 1927 y 1928. Curiosamente, la calidad del sonido de estas cuatro piezas es inversamente proporcional a las aptitudes del maestro, ya que sus problemas de salud, acrecentados por su condición asmática, hace que las dos últimas grabaciones, que son las más difundidas y analizadas, nos muestren a un cantaor en claro retroceso artístico.